こんにちは!陰ヨガ講師のTAiGAです!

四柱推命は非常に学ぶのに混乱しやすいです

いま書店に並んでいる本をざっと読んでも

なかなか人を前で話をできるレベルになりません

そこから古典へ進み

推命迷子になり、和服着てる師範を探し始める

気がつくと10年近く経っていた…

こんなコテコテの物語ないかもしれませんが

それでもあんまりサッパリせずに

難しい、となってしまいがちです

おそらく基礎の理論の部分にスポットが当たっていないからです

よくある性格分析のところに出てくる

「十二運」を例えに出してみましょう

十二運は「日干」(占的に本人と定義する位置)と

「十二支」(八字の下にある文字)から導かれる

12種類の星を表し、人の一生などに例えられる事が多いです

- 良くある十二運の解釈はざっとこの様

胎 胎児 好奇心、周囲に守られる 飽きっぽい

養 可愛がられる 庇護運あり

長生 伸び盛り 素直

沐浴 思春期 枠の外へ向かう 感受性

冠帯 成人 生気充実 活動的

建禄 地位についた大人 家庭的堅実

帝王 今生の頂点 実力を備える 出世 繁栄

衰 貫禄あり アピール不足でも知識と経験を持つ

病 身体の衰えと引き換えに感性や言葉が秀逸に

死 内観、客観、より肉体より精神側を尊重 学問

墓 命は冬眠へ 快活な活動は控えめ 保守 伝統

絶 非物理界 再生 スピリチュアル 直感

などなど

多少解釈に違いはあれど

生老病死的な命のサイクルを表しています

(占い的には生老病死ではなく「生旺墓」です)

どの様な表現になっても、その人なりの感性で補完して良いと思いますが

これが性格の一端だと思って、誰かに伝えることが問題です

それはこの十二運の出し方と使い方にポイントがあります

これは決められた手順で日干○+○は「胎」

と言うふうに出されます

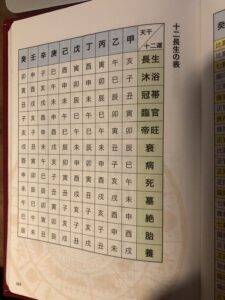

こんな感じで辞典の表を参照して

使っている人も多いのではないでしょうか

ぼくは表を使いません

久しぶりにちょっと見ると

とりあえず一番その五行が盛んな位置に

臨官(臨官と建禄は同じ意味)か帝王が来ていて

陰陽の順逆がある、と

そこから覚え始めると楽そうですね

(帝王始点の方が覚えやすそう、木行と金行だけ

陰陽逆にすればいいので)

何が問題か?というと

まったく五行に触れていないところです

もし十二運を使う占い師が見ると

壬の日に生まれて、生まれた月が8月くらいで申月なら

「長生」 伸び盛り 素直

こういった目線で一次選別をされます

庚日に生まれて巳月(5月ごろ)だとしても

丁日に生まれて酉月(9月ごろ)だとしても

癸日に生まれて卯月(3月ごろ)だとしても

ぜーーんぶ、「長生」

全員素直な伸び盛りになってしまいます

もとの陰陽五行が十二運を出すための材料になっています

占いの結果に違和感が生じるのはこの為かと思います

多少工夫して他の要素と混ぜて占っても

とにかく個別の区別がないのです

1,000人、10,000人、占えば当たる人が出てくるかもしれません

(庚日で巳月生まれで、もし両端に酉酉と並んだりした人に

十二運使って「素直な人ね」などと言ったら

自分勝手な解釈をされて慢心して帰ります 流石に違い過ぎて危険です)

せっかく覚えても、これで上手く当たらなければ

自分で検証のしようもなく、臨床も進まず

「占いは当たる当たらないではない型」の人になるか

「違う占いも学んで整合性を強化する型」になってしまいます

特に東洋系の占いはどれも陰陽五行ベースなので

1つ触れるとお隣の占術にいくハードルがちょっと下りますしね

ね、十二運

学びとしては良いですが

実際に現場では使えないのです

でも学んで来た事は素晴らしい

それをどう使って来たか、使っていた人はどう教えていたか

歴史上の事実として知るべきです

これは四柱推命の理論じゃなく

そういう思想も昔はあったという

推命上の歴史です